きつくない強度でできるだけペース変化を避けるのが、マラソンの最後まで糖を残すよい方法でした。ではきつくない強度はどう知ったらよいのでしょうか。その時に有効になるのが血中乳酸濃度です。

乳酸は以前は老廃物で疲労物質のようにされてきました。しかし実際には乳酸はエネルギー源であり、疲労を起こすどころか疲労を防ぐ働きがあることがわかってきています。乳酸は糖を使う途中ででき、そして結局は使われるエネルギー源です。そこで乳酸ができることと糖を使うこととはかなり近い意味になります。マラソンでは糖をどう最後まで残すかですから、乳酸が多くできているということはすなわち糖を使う反応が多く起きていることなので、乳酸があまりできない速度で走ることが最後まで糖を残すことにつながります。

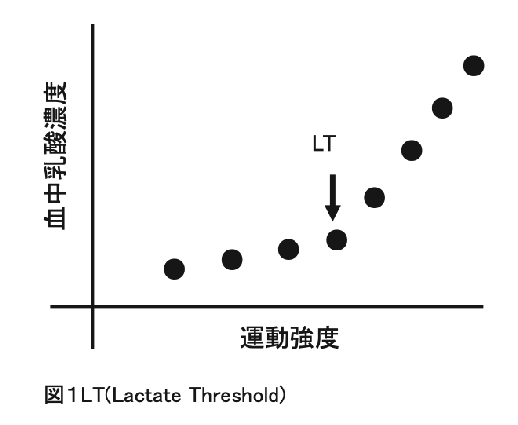

運動強度を歩くような強度から徐々に上げていくと、ある強度から急に血中乳酸濃度が上昇していきます。この強度のことをLT(Lactate Threshold)といいます。LTから血中乳酸濃度が上がるということは、LTから糖の利用が多くなるということです。またLT程度の強度からアドレナリン等の血中濃度も上がっていきます。このことはLTから身体の負担が上がってくると解釈できます。負担が上がるのでLT程度の強度から自覚としてきつさが出てきます。LTは主観的には「ややきつい」くらいと一般的にはされています。ということはきつくなく糖を保存しながら走るには、乳酸が上がらないLTまでの強度で走るということになります。ただしLTで走っている限りは糖を使わないとうことではありません。LT程度の強度でも消費カロリーの半分程度は糖から得られていますので、終盤に糖が減ってくる可能性はあります。また糖が大きく減れば脚が止まるわけですが、乳酸は糖からできるのですから、その時乳酸もできなくなっています。つまりマラソン終盤に乳酸が溜まって脚が止まるわけではありません。

ではLTはどうやったらわかるのでしょうか。血中乳酸濃度を測ることは市民ランナーには簡単ではありません。目安として少しきついかな、の速度ということです。一方でLT程度で走っていると、調子よく走れている時には「今日は調子がよいな、快調だな」という感覚になることも知られています。いわゆるランナーズハイというような高揚感も、LT程度の強度で得られるとも言われます。あくまで感覚のことですが、練習中に今日は快調だなという時の速度や心拍数を知っておくと、LTの強度を知るには有効になります。ただしLTはその日の体調や環境条件によっても変わることですから、いつもこの速度この心拍数がLTだと決めつけないで、その日によって柔軟に捉えることもまた必要です。それだけマラソンを走るには、やはり考えることが必要です。今日の自分の状態でこの速度で速すぎないかと常に考えて走ってください。

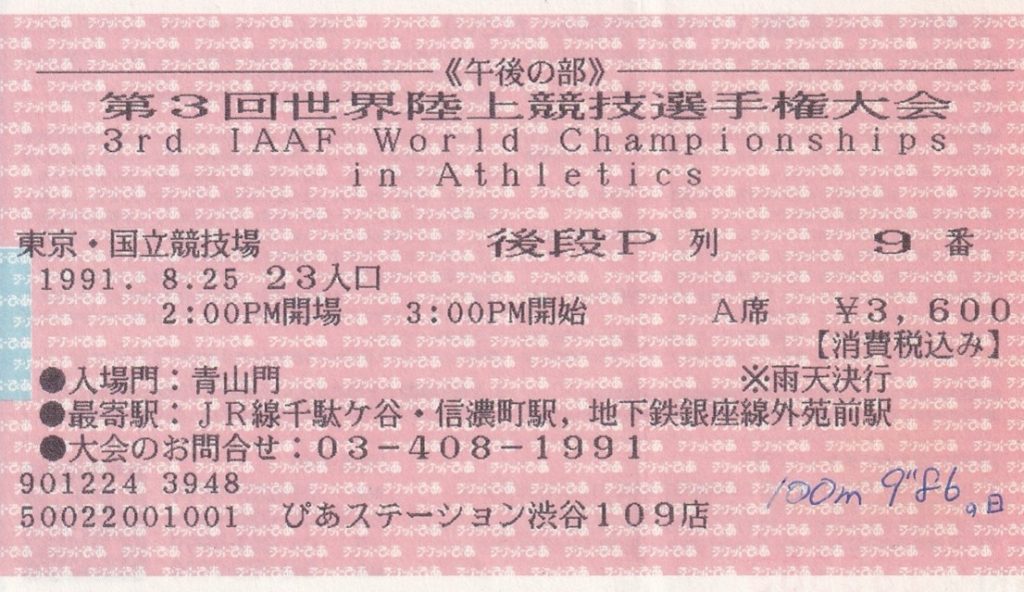

東京での世界陸上

9月には国立競技場を中心にして東京2025世界陸上があります。東京での世界陸上は1991年以来2回目です。その1991年の大会は旧国立競技場で8月末から行われました。私もほぼ毎日バックスタンドで観戦しました。この大会ではカールルイス選手が100mで9.86という当時の世界新を出したことがなんと言っても忘れられない思い出です。バックスタンドから見ていても、ゴール前の混戦は興奮しました。走り幅跳びでもルイス選手が追い風参考ながら8m91を跳んですごいと思ったら、パウエル選手が今も残る8m95の世界新を跳んで逆転しました。これはバックスタンド前でやっていたのでよく見え、快記録に驚きました。その後の世界陸上というと、2009年のベルリン大会で、ボルト選手の200m19.19の世界新を見たのも忘れられません。今年の世界陸上では、国立競技場に補助競技場がないことから、東大駒場キャンパスの陸上競技場が練習会場の1つとして使われます。実は駒場キャンパスは1964年の東京五輪でも同様に、陸上競技の練習会場として使われていて、それ以来で世界の選手がやってくるので楽しみです。ただしすみませんが練習会場は非公開ですので、応援は国立競技場でお願いします。