貯蔵の糖である筋グリコーゲンが減ってくることが、30kmの壁の大きな原因の1つです。筋グリコーゲンレベルが通常の

2/3に、つまり1/3程度減っただけでもう筋の力発揮に影響が出始め、半分減ると大きな影響となるのは避けられません。

ではそのグリコーゲンを最後まで十分残すにはどうしたらよいでしょうか。それには単純に考えれば使う量を抑えるか、最初の貯蔵量を増やすかになります。

走り方で使う量を抑えるには、まず強度を上げないことです。強度を上げるほど、脂肪よりも糖の利用が主体になっていきます。強度を上げることはキツくなることでもあるので、これはあまりキツくならないペースで走るということです。また大事なことは、できるだけ一定ペースで行くことです。

糖の利用は急な変化で高まりやすいという性質があります。

例えばサッカーでは、1試合に走る距離は通常10kmちょっとですが、やはり筋グリコーゲンの低下が起きて、終盤になるとマラソンのように脚が止まる可能性があります。なぜかというとダッシュを試合中に多い選手で4−50回繰り返すからです。ダッシュはまさに急な変化を起こす運動です。マラソンでも、例えば序盤に前を行く遅い集団を追い抜こうとか、給水所でドリンクを手にしようとする時などで、軽くダッシュしたりペースを上げたりすることが結構あります。同様に坂道になると強度が上がってしまいます。こうした変化を避けて、できるだけ落ち着いて、一定ペースで行くことが、糖を残すには重要です。

また走り方という前に、トレーニングをすれば、筋肉にエネルギー産生工場であるミトコンドリアが増えます。そうすると脂肪の利用能力が高まります。このことはイコール、マラソン中の糖の利用を抑えられるということです。

糖の貯蔵量を増やすために行うのが、グリコーゲンローディングです。ただし古典的方法では、まず3日くらい糖の摂取を減らし、さらに長時間運動をしてから、3日くらいたくさん糖を摂取することになります。マラソン直前の調整期に、こんなストレスをかけることができるでしょうか。そこで低糖期をやめて、直前に糖摂取を高めるだけの方法もあります。それにしてもマラソン前に糖をたくさん食べるのは、胃腸が弱い人にとっては楽ではありません。私も直前に少し糖摂取量を多めにするくらいにして、胃腸にストレスをかけないことの方が良いと思っています。レース中に糖を補給する可能性はありますが、これも胃腸の弱い人にはキツイものでもあり、私も途中の補給にはあまり期待していません。

結局糖を減らさないで最後まで残す一番の方法は、練習して筋の脂肪利用能力を高めて、できるだけ一定のキツくないペースで走るということになります。

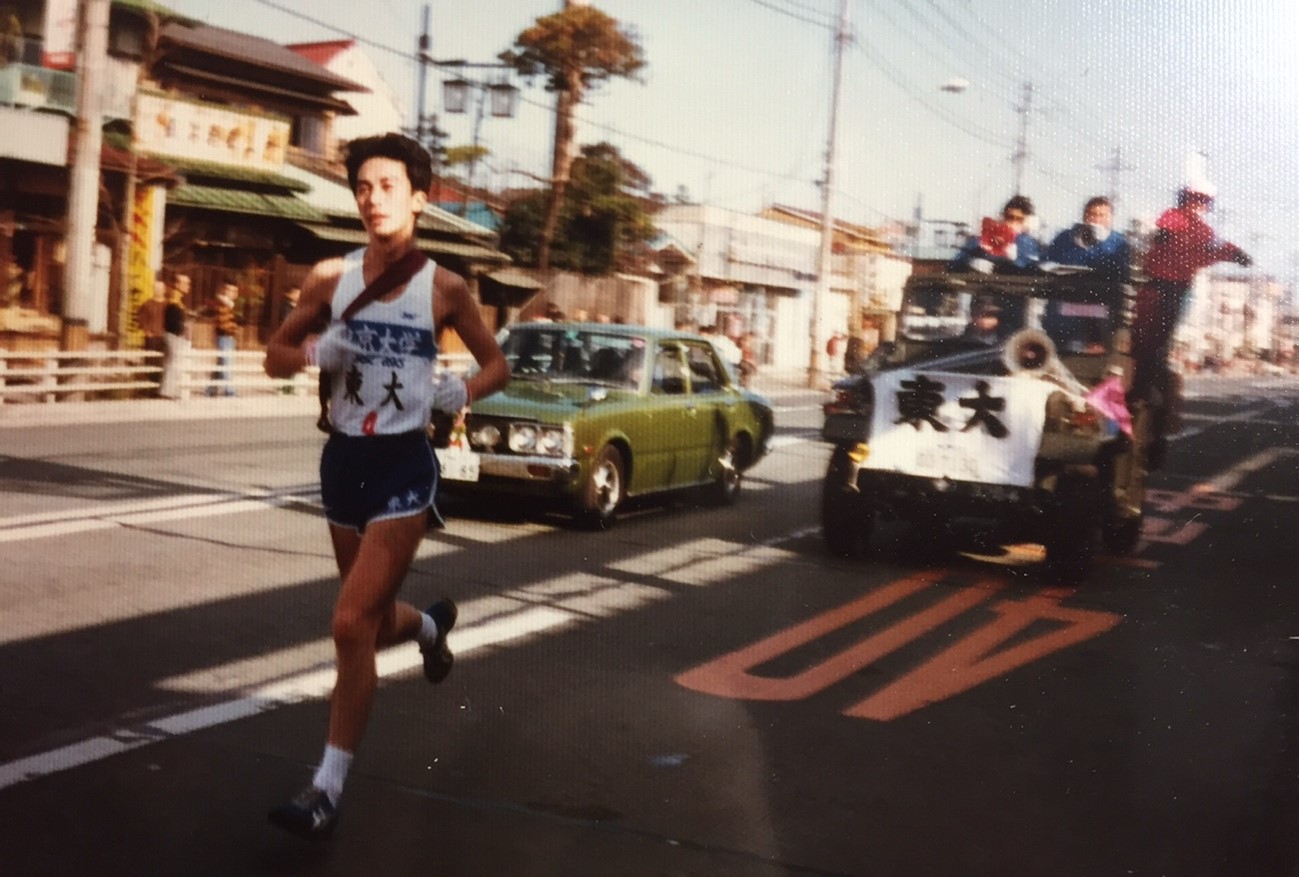

第60回箱根駅伝

東大生の箱根駅伝出走というと、学生連合だけと思われるでしょうが、実は一度だけ1984年の第60回箱根駅伝に、チームで出場したことがあります。その年は記念大会で出場が通常の15校から20校に増えたことで、予選会を通りました。

私は大学院1年目でマネージャー役として伴走車に乗りました。自衛隊のジープで吹きっさらしでしたが、寒いとは感じませんでした。まだテレビの生中継がない時代でも沿道の人は多く、特に往路元箱根や復路大手町のゴール近くは、今と変わらないくらいの人の多さで、伴走車からもすごいなと思いました。コースも今とほぼ同じで、横浜あたりでももちろん多くの方から応援いただきました。昔から箱根駅伝は沿道の応援に支えられていることに、改めて感謝します。

この時東大チームは17位でゴールできました。ただこの第60回大会での個人の区間順位は14位が最高です。今年の第101回大会で学生連合8区を走った秋吉君の区間7位相当は、これまでのべ15人走った東大生の中での区間順位最高記録です。

実は今年になって学生連合の制度が変わり、これまでの1回だけから2回まで走れることになったので、秋吉君がもう1度走れる可能性が出てきました。実現したら、さらに区間順位をあげて欲しいものです。