乳酸をどうマラソンのトレーニングに活かしたらよいでしょうか。LTより高い強度では乳酸が増えます。また速筋線維も使われます。そして乳酸は筋肉のミトコンドリアを増やすなど、トレーニング効果をもたらすシグナルであることもわかってきました。そうなるとマラソントレーニングには、LTを超える強度で走ることが有効な方法になります。最近北欧の国々などで、血中乳酸濃度をよく測定し、値が少し上がった状態つまりLTを少し超えた状態でのトレーニング強度を細かく確認し、結果が出ていることが知られています。またクロスカントリー走などのように坂道などで強度が上がって乳酸ができ、平坦地で強度が落ちその乳酸を使って、といったペースを上げ下げしながらの持久走も有効です。ただし乳酸だけがトレーニング効果をもたらすのではありません。脂肪酸は長時間運動時に血液中に増えてきますが、脂肪酸もまたミトコンドリアに効果をもたらす因子の1つです。元々遅筋線維が多く、スピードがないというようなタイプの方でしたら、長めの距離走で脂肪酸を高めて、それでトレーニング効果を得ようというのもやりやすいトレーニングであることが考えられます。一方速筋線維が多いようなタイプの方ならば、強度を上げる練習の方を好むことが多いのではないでしょうか。もちろん自分の弱いところを強化するということで、遅筋線維タイプの方が強度を上げ、速筋線維タイプの方が長い距離走というのもあり得ると思います。大事なことは、トレーニングに唯一絶対の正解はなく、その人によって、またその時のコンディションによって最適なトレーニングは違う、という当たり前のことです。また一般成人での研究結果ですが、2日に1度2日分の練習をした方が、毎日コンスタントに練習するよりも筋肉に効果が高いということがあります。この結果は、まずトレーニングで大事なのはしっかりやる日があるかということです。またこのことは、2日に1度休んでもしっかりやる日があれば毎日やるよりも効果が高いということですから、休むことはすぐにマイナスにはならないということです。トレーニングは、強度と量と休養です。一流選手がこうやっているからといってすぐにそれを取り入れるのではなく、自分に合ったトレーニングを行い、また休むこともトレーニングの1つです。これは本番前の調整のやり方、当日の補給などについても言えることで、自分にとってよいやり方を見つけていくことが大事だと思います。

加齢による低下

身体の運動機能は、加齢により10年で10%程度低下していくという見方があります。これには生理学的には、例えば筋肉では速筋線維が萎縮していくこと、心臓の最大拍出数が低下していくことなどが関係します。ただしこれはあくまで一般論です。年齢を重ねてもそんなに低下していないという方もいます。

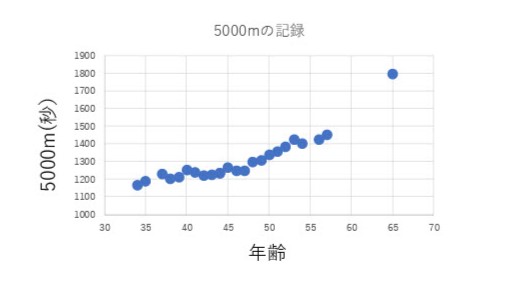

図は私がトレーニングとして走ってきたトラックでの5000mの記録が、30代半ばから30年でどう変化したかです。40代半ばまではそんなに低下はありませんが、40代後半から落ちが大きくなり、50代半ばで少し維持した後、また大きく落ちています。この低下には、50代から60代まで心臓不整脈手術を結果的に3度受けたことが影響していると思います。おそらく加齢による低下には個人の中では波があり、故障や病気で練習できなかった時に大きく低下し、再開すれば低下が少しおさまるというのを繰り返していくことが考えられます。そうなると、歳をとっても低下しないでいるには、故障や病気をせず健康でいることが一番です。それには加齢とともにトレーニングを慎重にしてやりすぎないように気を付け、頻度を減らすことと私は思います。

4回にわたり、糖と乳酸を中心とした観点からのマラソンコラムを読んでいただきありがとうございました。いよいよ本番ですね。今年は暑くて思った練習ができていないという方も、多いのではと思います。しかしそれも受け入れて、大会前に無理することなく調整していただければです。私もなんとか制限時間内のゴールを目指すというレベルですが、皆さんと楽しく走れればと思っています。当日お会いできるのを楽しみにしています。